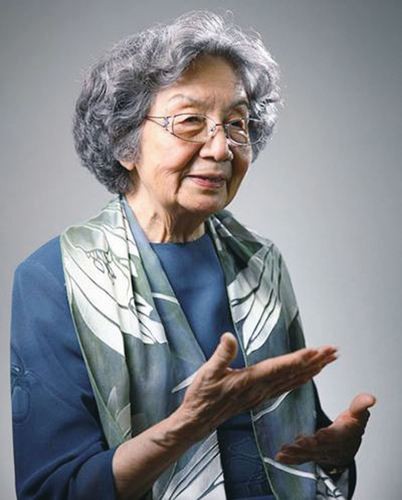

叶嘉莹先生是享誉海内外的中国古典文学研究大家。少承家学,又蒙师教,叶先生一生诗词创作不辍、才情卓著,2008年被授予首届“中华诗词终身成就奖”,被誉为“具有真挚之情思与敏锐之观察力,透视世变,深省人生,感物造端,抒怀寄慨,寓理想之追求,标高寒之远境,称心而言,不假雕饰,自与流俗之作异趣。”可以说,这与叶先生一生经历不无关系,历尽苦难、转徙漂泊,然内心深处那份故国之思和家国情怀却绵长深厚、恒久不灭,尽现于诗词中。

叶先生青少年时在沦陷中的北平度过,诗作饱含故国之思,有着对崇高民族气节的歌颂,有着期盼恢复、慷慨奋发的壮心。如写于一九四一年的《挽缪金源先生》:“山林城市讵非讹,箪尽瓢空志未磨。又见首阳千古节,春明也唱采薇歌。”缪金源先生当时为辅仁大学教授,因拒绝为日本人的奴化教育服务以致饥饿而殇,被誉为“现代伯夷”。叶先生也多有激越抒怀之作,如《临江仙》:“十八年来同逝水,诗书误到而今。不成长啸只低吟。枉生燕赵,慷慨志何存。每对斜阳翻自叹,空阶立尽黄昏。秋来春去总销魂。茫茫人海,衣帽满征尘。”叶先生深爱稼轩词,视稼轩为知己,如《贺新郎·夜读羡季师稼轩词说感赋》中,“应不愧、稼轩知己。爱极还将小语谑,尽霜毫、挥洒英雄泪”,借追怀稼轩道出了自己抑郁不屈的心声。早年诗词中表现出的“正面的伦理价值”源于两方面原因,一是来源于“士志于道”的精神态度,二是来源于老师顾羡季的教导。

叶先生后漂泊长达二十六年之久,对故土思念无时无刻不萦绕心头。由此,叶先生的家国情怀显得绵长深厚。如作于一九六七年的《鹧鸪天·用友人韵》:“寒入新霜夜夜华,艳添秋树作春花。眼前节物如相识,梦里乡关路正赊。从去国,倍思家。归耕何地植桑麻。廿年我已飘零惯,如此生涯未有涯。”先生见到异乡艳丽的秋景,唤起自己无尽乡愁,整首诗将那份无法割舍的家国情怀书写得厚重深沉。

叶先生之家国情怀以七四年和七七年两次回国探亲为契机,发生了质的转变。叶先生第一次回国见到亲人,感受到祖国巨变;第二次回国则更深切感受到了人民建设祖国的热情和干劲。先生之家国情怀遂由以前“清者”的纯粹怀思转变为奋发有为的报国情操,像写于七八年、七九年的一些诗篇,集中体现了这一境界和情怀,如《赠故都师友绝句十二首》之十二:“构厦多材岂待论,谁知散木有乡根。书生报国成何计,难忘诗骚李杜魂。”又如《水调歌头·秋日有怀国内外各地友人》:“天涯常感旧,江海隔西东。月明今夜如水,相忆有谁同。燕市亲交未老,台岛后生可畏,意气各如虹。更念剑桥友,卓荦想高风。虽离别,经万里,梦魂通。书生报国心事,吾辈共初衷。天地几回翻覆,终见故园春好,百卉竞芳丛。何幸当斯世,莫放此生空。”这些诗篇表达了叶先生欲在有生之年回国贡献余热,以不负深藏内心已久的殷殷赤诚报国心的强烈愿望。

故国之思和家国情怀是叶先生诗词中永恒的、最能打动人心的主题,先生“兴发感动”说的核心质素,乃在于诗中所具有的“正面的伦理价值”,她说:“这种感发生命在本质上所具有的伦理价值,是足以超过外表的一切局限,而常能使读者自其中获致一种激励感发的力量,因而形成一种正面的伦理价值的。”叶先生的家国情怀是其诗词中最深厚的“正面的伦理价值”,在当今中华民族伟大复兴的征途中,始终能给我们提供“激励感发”的力量。

(作者系内蒙古大学文学与新闻传播学院副教授)