延安作为陕甘宁边区首府,毛主席党中央领导中国革命的大本营,抗日战争和解放战争的指挥中心,全国人民心中的革命圣地,过去和现在,偏得了不少领袖、名人和艺术家的题词和题字。这是一笔全国各地都羡慕不已的珍贵的精神文化遗产。

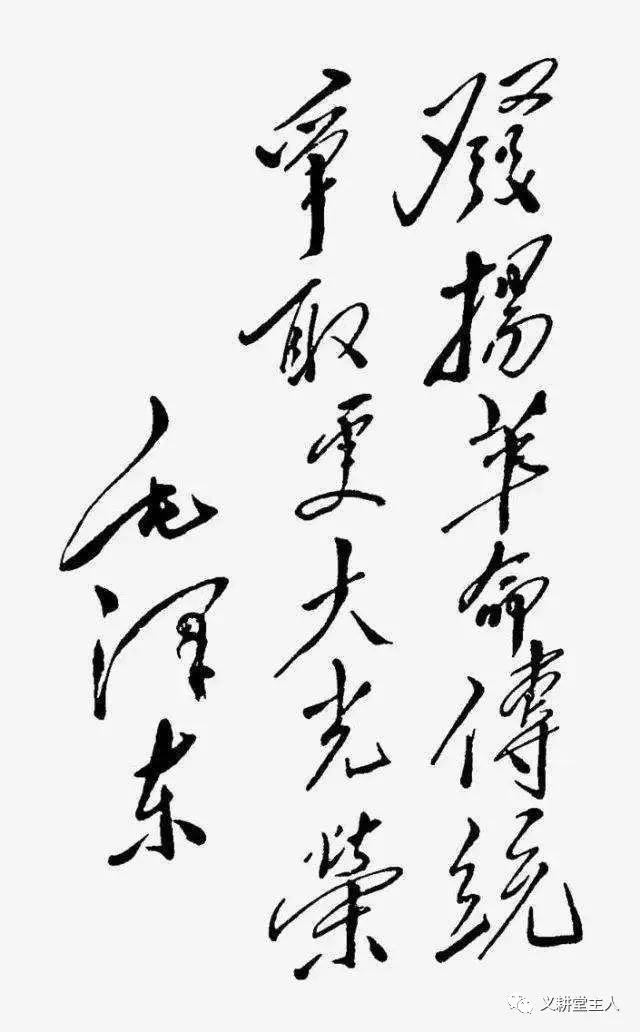

小时候记忆最深的,是印在“丰足牌”火柴盒上的毛主席1942年号召边区开展大生产运动题写的,“自力更生,丰衣足食”。这幅题词,从内容到书写功力,都是大气磅礴,堪称绝佳,至今家喻户晓,人人皆知。还有一幅印象很深,是毛主席为新华通讯社新闻记者题写的,“深入群众,不尚空谈”,以后刻在石碑上,立于清凉山,当年被称为“新闻山”的新华社旧址院落里,供游人学习观赏。可见这些题词被人们看得很重,是毛泽东思想的有机组成部分,已经超越时空与时代,甚至社会形态的局限而永远被尊奉为传世之宝。还有人们耳熟能详的“实事求是”,“兵民是胜利之本”,“群众利益高于一切”,“发扬革命传统,争取更大光荣”等等,包括当年毛泽东题书在白布上的给包括王震、马文瑞等几十位陕甘宁边区各行各业先进英模人物的独特奖状,以及同时期其他领导人和名人的题词题字,都被很好地保留传承下来,并以各种形式呈现于世人面前。这些题词题字,每一幅中都蕴含着深厚的历史记忆和情感寄托,对于研究宣传和弘扬延安精神起到和必将继续发挥不可替代的重要佐证作用。当然也有例外,比如还有几幅题词,本该牢牢铭记,却几乎被人们忽略甚至遗忘。比如毛主席当年在延安题写的“中山图书馆”、“清真寺”,林伯渠题写的“陕甘宁边区大礼堂”,舒同题写的“中国人民抗日军政大学”和 “团结紧张,严肃活泼”等,包括董必武、林伯渠、吴玉章、徐特立、谢觉哉等当时被尊称为延安五老的几位德高望重的老革命的亲笔题字和诗文手迹等,另外陆陆续续、方方面面还有很多,都值得研究钩沉,搜集整理,妥善收藏并加以宣传呈现。

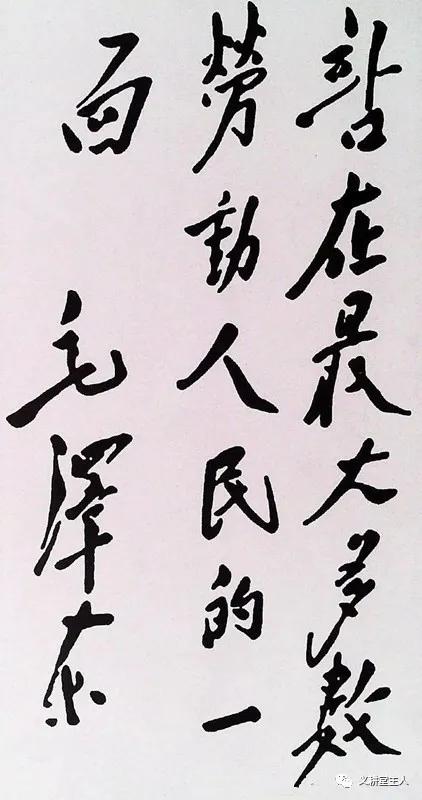

“站在最大多数劳动人民的一面”,是1947年10月转战陕北期间毛主席应邀给佳县县委的题词,也是写在一块白布上面。新中国成立后,据说原件被装在镜框里,一直悬挂在中共陕西省委常委会议室内,直到70年代后被中央档案馆征集收藏。可见中央有关方面对此十分重视。总之,这些延安时期,包括以后各个时期的领袖和名人、艺术家的题词题字,对于革命圣地延安乃至全国都是无比珍贵的精神文化遗产。倒如“延安新闻纪念馆”建成后,曾任新华社社长的著名作家穆青应邀欣然题写了馆名。“延安新闻大厦”落成,革命老前辈马文瑞应邀题写了名称,等等。搜集整理和妥善保存收藏、不断向全国乃至世界大力宣传,是我们一代又一代延安人义不容辞的神圣使命。

我出生在延安,又在延安学习、插队和工作多年,还在地委和以后的市委班子中分管过宣传文化和革命纪念地建设长达八年,记忆中有不少重要的题词题字和名家墨宝,很值得妥善收藏。记得1996年,即我赴延安上任前夕,市文化系统曾经以市委市政府名义发函并拨出专门经费在全国范围内征集书画作品。当时不少名家都题写和创作了有关革命圣地延安历史和现实内容的精品力作。作为主管领导,我曾经在经手同志处看到,当时大名家几乎都有作品奉献,印象中已经展出过了并印有精美的画册。我当时一再强调原件务必交档案馆造册收藏,以后不知落实与否。这批作品的下落很值得搞清楚。此后不久,我受市委委托,筹办“西北革命简史陈列”,布展前曾经多次赴京给仲勋同志和文瑞同志两位西北老革命汇报陈列内容。布展方案经中办批准实施后,曾恭请仲勋同志和文瑞同志分别题写了“西北革命简史陈列”的展名。两位老革命的题字,个性鲜明,情感饱满,苍劲有力,充分体现了老一辈革命家的精神风范和辉煌历史创造者的风采气质。这样的两幅珍贵墨宝求之不得,具有特殊意义。随即选好木料刻匾分别悬挂在陈列馆的门厅和展室门楣上,无疑是锦上添花,无可替代。参观者时常在匾前拍照留念,留连忘返。这两幅金字大匾,不光有深厚的志史意义,也具有书法意义的收藏价值。仲勋同志和文瑞同志,两位世纪老人都是十四五岁参加革命,参与了出生入死打江山,又是呕心沥血守江山的中华栋梁,他们都是名垂青史的职业革命家。从早期艰苦卓绝的革命斗争到改革开放的新时期,舍生忘死,殚精竭虑,无私奉献,鞠躬尽瘁,几乎经历了革命、建设和改革开放的全过程,在年近九旬之时,欣然题写了展名,就这个故事本身,都充满了传奇。后来听说纪念馆扩建重新布置,取消了西北革命简史专题陈列,两块金字木匾也不知去向。建议有关方面用心把匾找到,同原件一并收藏归档为妥。

建国以后有数不清的国内外领导和各行各业的领军人物慕名来到延安参观学习,也留下不少的题词墨宝。这些珍贵题词由于归属分散又时间久远,也未必有妥善保存的,更谈不上研究和宣传利用。为此,建议现今的延安人能重视这笔精神财富和精神遗产。有关部门最好能成立相应机构,组织专门的力量搜集、征集和整理研究这些题字和手迹,分门别类,编辑成册,以利收藏,以飨读者。不然很可能随着岁月流逝而散失。

走在车水马龙的大街上,我时常感到眼前恍惚,心情沉重。在这个被所谓“人类文明”不断侵蚀的美丽星球上,凡以物质形态存在的一切,最终也许都会被时间淘洗吞没,而只有精神的传承可以相对久远,甚至永恒。然而人们往往意识不到这个,更不可能真正看重。没有物质利益,人类难以生存,而没有精神支撑,人类会坠入兽性的深渊。中华民族之所以数千年传承不断、生生不息,正是精神不倒的伟大结果。国家民法典通过并公布,是我国法治进程中重要历程碑,同时表明对公民权利,包括物质财产和遗产继承的重视保护。其实对于自然人而言,精神遗产的认知、保护和继承,同等甚至是更为重要。由此想到,一个国家,一个地区乃至一个家庭,物质与精神相融合的文化遗产的创造和传承无疑是更重要的。