首发:5月21日《新华每日电讯》

作者:陈平原

临别前夕,应主人之邀,我蘸墨挥毫,在纪念册上写下“长安之春”四个大字。事后想,若添上前缀“永远的”,那就更贴切了。当时涌上心头的,是日本学者石田干之助借助唐诗及唐人文章,描述唐代长安春天百花斗艳、令人心旷神怡景象的《长安之春》(东京:平凡社,1967)。

来时飞机上读《中国之翼》,其中《春过陕南万顷黄》一文,介绍“春在万亩梯田上”的汉阴县、“春在朱鹮飞舞时”的洋县以及“春在乡村小镇上”的勉县等,都是此行的采风点,只不过我们迟到了一个月,且看的是文教遗物,而不是自然风景。

当然,换一个角度,初春暮春都是春,文教遗物也可作为风景欣赏。

↑《西安:都市想象与文化记忆》。图片均由作者提供

鲁迅之憾

到陕西考察或游览,看周秦汉唐的珍贵文物,乃常规动作,大概所有人都这么做。但作为非本专业的“专家”,此前我多次访陕,除了观赏十三朝古都的众多宝物,还会津津有味地阅读易俗社剧场、西安事变旧址、户县农民画、党家村古建筑群等。这回的观察,依旧别有洞天——主要着眼点不在帝京风物,而是大学历史。

将近一百年前,鲁迅来西安讲学(1924年),那时陕西的高等教育还相当落后,这既是政治经济的体现,也是文化学术的折射。2006年11月,我与哈佛大学王德威、哥伦比亚大学刘乐宁以及陕西师范大学陈学超合作,在西安市政府及陕西师大的鼎力支持下,在西安召开了“西安:都市想象与文化记忆”国际学术研讨会。

↑西安碑林博物馆。

谈论历史文化名城,特别关注其中的古今对话,是我一贯的学术立场,故提交的论文题为《长安的失落与重建——以鲁迅的旅行及写作为中心》。1924年的七八月间,应西北大学的邀请,鲁迅前来西安讲学。鲁迅此行的主要目的,是为创作长篇小说或剧本《杨贵妃》做准备;没想到旅行结束时,计划取消了。到底是什么原因促使鲁迅放弃此写作计划,以至于留下了无可弥补的遗憾,害得后人为鲁迅能否写长篇小说而争讼不休。后世的众说纷纭,大都将《杨贵妃》的“不幸流产”,归咎于西安的自然环境、政治氛围以及社会生活。所有这些,都不是空穴来风,但又都不足以充分说明问题。我除了努力钩稽、复原鲁迅的“杨贵妃”小说或戏剧创作计划,更着重阐述:作为思接千古、神游万仞的小说家,到底该如何复活那已经永远消逝了的“唐朝的天空”,以及如何借纸上风云,重建千年古都长安。论文经由对这一“故事”的深入剖析,呈现城市记忆、作家才识以及学术潮流之间错综复杂的关系,进而探讨古都的外在景观与作家的心灵体验之间的巨大张力,思考在文本世界“重建古都”的可能性及必经途径。

↑西安城墙景区。

鲁迅有很好的史学眼光、美术趣味以及金石学修养,但对日渐崛起的考古学、建筑史以及壁画研究等,则相对陌生。再说,从考古学、建筑史或历史地理角度进行的“长安研究”,在鲁迅酝酿撰写《杨贵妃》的时代,可借鉴的成果少得可怜。

↑西安含光门遗址博物馆。

也正如此,我参观陕西众多博物馆时,不仅赞叹藏品丰富,更专注其保护、陈列与解说,以及蕴涵其中的时代学术水准。比如,我参观碑林博物馆时,会追问其历史沿革;参观陕西历史博物馆,特别赞叹唐代壁画珍宝馆及壁画库房;参观西安城墙景区,对含光门遗址博物馆情有独钟。私下里假想,若鲁迅活在今天,遥想“唐朝的天空”,不再是无所凭依了。

高教陕西

今天陕西诸多考古新发现以及博物馆建设,得益于中外学界的通力合作,但本地学者发挥了巨大作用。前几年教育部公布第四轮学科评估,考古学科并列第一的是北京大学与西北大学——后者乃陕西文科唯一的A+,这当然是了不起的成绩。

不仅仅是考古学,经由抗战西迁、三线建设以及2000年开始的西部大开发,如今的陕西,已演进成高教强省。

↑西北联大法商学院旧址。

几年前我曾撰文,谈及经由985、211等工程,中国大学两极分化,“当我们观赏北大、清华高歌猛进的时候,必须回过头来考虑这些非211大学的艰难”(《内地/香港互参:中国大学的独立与自信》,《探索与争鸣》2014年第9期)。基于此考虑,这些年外出讲学,我更注重“雪中送炭”而不是“锦上添花”。这回陕西采风,我就自己加戏,联系了宝鸡文理学院及位于汉中的陕西理工大学,为这两所大学各做一专题讲座(前者临时添加一场师生座谈)。因为我深知,远离省城的大学,办学相对要难得多。

至于讲什么,我犹豫了好一阵,最后选择了“抗战烽火中的中国大学”。早就知晓河南大学抗战中多次迁徙,1945年3月因战事失利而辗转到宝鸡县东的石羊庙落脚,但当年在河大校史馆中目睹照片中那一堆破败的窑洞以及学生们的追忆文字——清晨军号声响,师生们从土里冒出来,席地而坐,继续读书……那一瞬间我还是很震撼。据说几年前,河大在宝鸡西城高中立西迁办学纪念碑,但没什么文物,我就不去看了。相反,国立西北联合大学在汉中办学的历史,在我的研究视野中,这回非实地考察不可。在这个意义上,选择此演讲题目,一半为学生,一半为我自己。

↑陕西理工大学北校区(原北大汉中分校)。

北大侧影

我不是校史专家,但在“百年中国”的叙事框架中谈北大,或者说“将北大置于教育史、文学史、思想史、学术史的脉络中来考察”,那是我的学术兴趣之一。

多年前,为《鲤鱼洲纪事》撰写题为《回首烟波浩渺处》的前言,提及北大档案及出版物中涉及“鲤鱼洲”故事时,也有“北京大学江西分校”或“北京大学江西试验农场”的提法,但我主张直截了当地承认:这就是北大的“五七干校”。因为,只有将此举放置在当初的“干校”潮中,才能理解众多蹊跷之处。1969年10月,北大前往江西鲤鱼洲的2037人,全部是教职工及家属;去陕西汉中的1247人,其中教职员工440人,学生807人(参见王学珍等主编《北京大学纪事》第686页,北京大学出版社,1998)。也就是从那个时候起,我开始关注北大汉中分校——此乃真正意义上的办学,与鲤鱼洲的“草棚大学”不可同日而语。

此次汉中行,我事先告知接待方,希望参观原北大汉中分校旧址。1964年下半年,根据中共中央加强三线建设的重大决策,北大开始在陕西觅址建分校,最后敲定了汉中秦岭北麓。第二年8月,“653”工程破土动工。1966年,北大力学系、技术物理学、无线电电子学系一年级(65级)学生及授课教师来到653工地,边劳动边学习;1969年因国际形势紧张,此三系大部分师生疏散到已基本建成的汉中分校,开始正式的教学与科研。1978年4月,中央批准北大迁回,第二年完成移交,校舍及部分教职工并入新筹建的陕西工学院(日后与汉中师范学院合并,组成今天的陕西理工大学)。据《情聚“653”——北京大学汉中分校纪事》(庞桥主编,西北大学出版社,2019)记载,在北大汉中分校工作和学习的师生,日后成为院士的有胡济民等十位,先后出任北大校长的是周培源和陈佳洱,此外还有三名副校长,可谓人才济济(第3页)。在这册公开刊行的北大汉中分校纪事中,我最喜欢的是后来任北大常务副校长的王义遒的《褒水连城的记忆》以及钟云霄的《在萧何月下追韩信的地方》。前者从最初陪周培源前来选址,一直讲到:“1979年春节后,我将该交代的都交代给了前来接管的陕西工学院代表,然后,怀着依依不舍和深深眷恋的心情,告别了青山绿水、遍地黄花的汉中、告别了曾经付出了十年心血的‘653’,告别了褒水、连城!”(第50-55页)后文作者随夫君胡济民在鲤鱼洲劳动两年,好不容易熬到农场撤销回北京,“但技术物理系已经到了汉中,我们也就来到了汉中”。此文有很多精彩的细节,尤其是结尾:“在北京大学校园里,任何地方(‘653’人很多都老了,因此常常是在校医院里),偶尔两个人碰见了,就会出现这样情景:‘啊!你去过653?’‘是啊!你也去过?’‘是啊!是啊!’两个人好像是他乡遇故知似的,握手畅谈起来。”(106-117页)我未曾目睹此类情景,但我很能体会这种心情。

↑陕西理工大学北校区(原北大汉中分校)。

有此因缘,北大人对陕西理工大学另眼相看,时常接受教师进修,或派人前来讲学。但这种感情,主要体现在理科院系,人文学者极少关注。我因关注校史,深知道路曲折与前辈艰辛,故特地前来参访。那天下午采风团观览石门栈道时,恰逢水库放水,场面相当壮观;回到景区门口,我请假脱队,在陕理工文学院院长的陪同下,驱车前往原北大汉中分校旧址、现陕西理工大学北校区。刚进校门,迎面就是周培源塑像和他1988年题写的“陕南学府,士子向往;精心培养,国家栋梁”诗碑,当然要下车拍照了。众多灰砖建造的四五层宿舍楼,很像上世纪90年代以前的北大校园。正对着大道的办公楼,如今是理科实验楼;穿过楼道,上几级台阶,就来到跟北大一模一样的阶梯教室。教室里正上课,不好打扰;主人指着墙上那块上书“西阶”二字的蓝色牌子,告知那是北大旧物。大道两旁众多苍翠的雪松,一旦大雪纷飞,当年的北大人必定“且认他乡作故乡”。

↑汉阴三沈纪念馆。

参访北大汉中分校,在我计划之中;拜谒三沈纪念馆,则完全出乎意料。因为,虽读过不少北大“三沈二马”的相关文献,但受“某籍某系”流言(抱怨上世纪20年代北大中文系里浙江人专权)影响,我想当然地认定沈士远、沈尹默、沈兼士三兄弟乃浙江人。当年他们在北京学界的交往及活动,确实容易给人这样的印象。其实,周作人早就提到“他们虽然本籍吴兴,可是都是在陕西长大的”(《知堂回想录》第416页,河北教育出版社,2002),都怨我读书不细。汉阴县的三沈纪念馆里,陈列着沈尹默手书《自述》,开篇就是:“我是浙江省吴兴县竹墩村人,但我出生在陕西兴安府属之汉阴厅(1883年),一直到二十四岁才离开陕西,回到故乡来,住了三年。”虽然日后移居原籍吴兴、讲学杭州乃至扬名北大,但沈尹默的国学根底以及书法造诣,是在汉阴这座陕南小城奠定根基的。

说实话,对于三沈在学术研究及新文化建设上的贡献,我了然于心;但他们与陕西地方文化的联系,却是读王涛《“三沈”与陕南渊源考》(《汉阴文史资料》第八辑“‘三沈’及建馆专辑”第49-66页,2013年6月),才略知一二。从2001年开始筹建,到2004年正式落成,汉阴三沈纪念馆的建造得到诸多文化名家的鼎力支持。开馆仪式及学术研讨会上,三沈工作过的北大、故宫更是专门派代表参加。

安康市汉阴县居汉水中上游,北依秦岭而南靠巴山,人口才30多万,经济上并不宽裕,竟大张旗鼓地筹建三沈纪念馆,并开展专门研究,这点很让我感动。纪念馆重建于三沈早年读书生活过的汉阴书院和江南会馆旧址,主展馆是江南庭院风格,正厅摆放着三位先生的汉白玉雕像,上悬现任中央文史研究馆馆长袁行霈手书的“嘉惠学林”匾额。展品基本上都是复制品,但解说词写得很认真,看得出是下了功夫的。

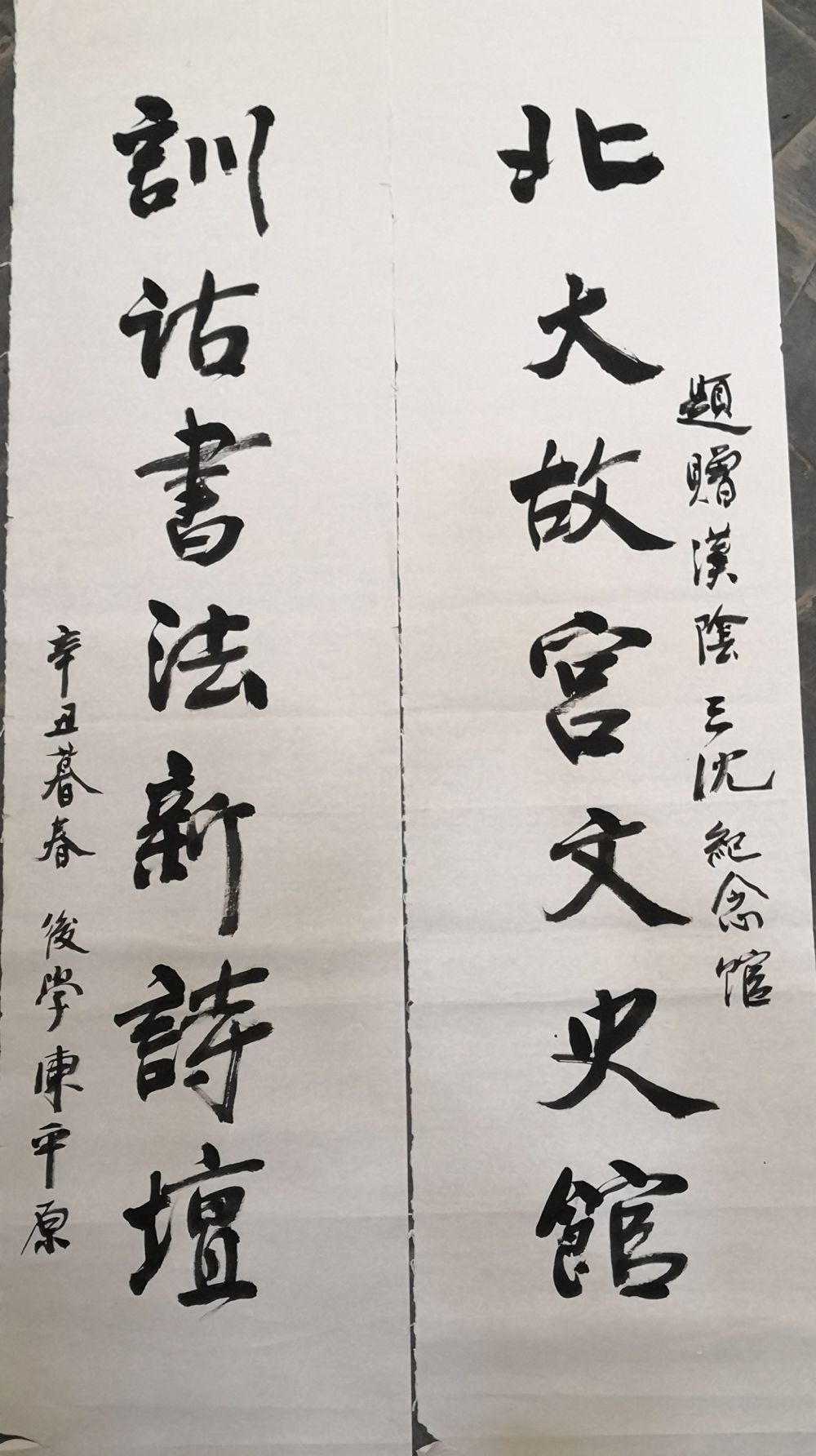

↑汉阴三沈纪念馆。

此馆虽地处偏僻,还是不时有学界名流或政界要人前来参访。我等到访的那天,当地政府十分重视,派官员及学者陪同解说,并回答各种专业问题。作为北大后学,我有义务向先贤致敬,于是不自量力,应邀写下了这么一副对联:“北大故宫文史馆,训诂书法新诗坛。”此联不太工整,但基本概括了沈氏三兄弟的经历及业绩,需要加注的是“文史馆”与“新诗坛”——除了此行的名义(中央文史研究馆采风团),更因沈尹默曾任中央文史研究馆副馆长;很多人可能不太了解,著名书法家沈尹默乃新诗草创阶段的健将。纪念馆里展出的《三弦》墨宝(复制品),那可是新诗史上的名篇,初刊《新青年》第5卷第2号(1918年8月15日),日后被各种版本的中国现代文学史提及或评说。

↑西北联大工学院旧址。

另一个联大

提及“联大”,很多人想当然地以为是特指国立西南联合大学,而不会意识到同时期还存在着另一个“联大”——那就是国立西北联合大学。

我应邀为张在军著《西北联大:抗战烽火中的一段传奇》(北京:金城出版社,2017)写序,有这么一段话:“从奉命西迁,三校(北平大学、北平师范大学和北洋工学院)合一,组成西安临时大学,到翻越秦岭,移师汉中,改称国立西北联合大学,这一段历史线索清晰,很好叙述;比较难说的是‘解体’与‘复员’这两个关节点。”(《抗战烽火中的一段传奇》,2017年4月19日《中华读书报》)在我看来,今天表彰西北联大,不能仅限于打抱不平或颠倒时论,必须直面这么一个残酷的事实——与国立西南联合大学的九年一贯不同,真正完整的拥有六个学院的国立西北联合大学,存在时间只有三个多月(1938年4月-7月);随着国立西北工学院、国立西北农学院的“挥手自兹去”,余下的四个学院也只维持了一年多。1939年8月,国立西北联合大学正式解体,此后便是“五校分立,合作办学”的阶段。这也是西北联大难以声名远扬的重要原因——即便各校合作无间,毕竟已各自独立门户。读冯友兰《国立西南联合大学纪念碑碑文》(1946年),其中的“三校有不同之历史,各异之学风,八年之久,合作无间,同无妨异,异不害同,五色交辉,相得益彰,八音合奏,终和且平,此其可纪念者二也”,对比不欢而散的国立西北联合大学,实在让人感叹嘘唏。

↑西北联大法商学院旧址。

西北联大之所以很快解体,政治因素及人事纠葛外,还涉及所在地物资供应能力,这是我当初阅读档案的感觉。抗战中众多大学内迁,既给西部地区带来了文化知识与先进技术,也给大学所在地民众增添了很多麻烦——最直接的便是物价飞涨。相比西南联大设在省会城市昆明,西北联大办在汉中城固县,经济压力可想而知。城固是陕西省“历史文化名城”,境内名胜古迹甚多,但经济实力不行,直到2020年才正式退出贫困县序列。推想八十年前,因战争缘故,西北联大这么个临时组合且建制复杂的庞然大物突然涌入(四个学院在城固,另外两个分设附近的勉县与南郑),各种内在矛盾与外部摩擦绝难避免。这也就是老话说的,“水涸鱼相争”。

↑西北联大工学院旧址。

这回汉中考察,我的最大愿望,便是追寻西北联大的踪迹,除了向先贤致意,也想印证我最初的设想。国立西北联合大学旧址属于第八批全国重点文物保护单位(2019年),且入选第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录(2020年),保护内容包括西北联大法商学院旧址、西北联大工学院旧址和大成殿建筑,都在城固县域,但分属三地。一到汉中,我马上向接待方提出参访申请。第二天上午,照原计划参观第六批全国重点文物保护单位、世界文化遗产张骞墓,旁边就是两年前竣工的城固县博物馆,其中有一“西北联大在城固”专题展。专题展做得很认真,有好些我没见过的历史图片。即便如此,还是意犹未尽。

午餐前,请县长及文物局长带队,就近参观作为国保单位的大成殿。那里原是国立西北师范学院与国立西北大学共用的图书馆,现只有孤零零一座建筑,且刚落架重修过,地下残留砖土,殿里充满油漆味,门口碑文“陕西省文物保护单位城固文庙大成殿”还没来得及更新换代。眼前建筑焕然一新,缺乏历史感,那是没办法的事,过几年再来就会好很多;我担心的是,此大成殿屈居大门紧闭的幼儿园内,如何向公众开放,是个难题。

↑城固大成殿。

正因对大成殿现状不太满意,我非看西北联大另外两处遗址不可。考虑到同行诸君不见得都关注大学史,我提出一个折中方案:午餐后,其他人照原计划考察蔡伦墓及汉中朱鹮国家级自然保护区,我单独行动。西北联大法商学院旧址位于城固县城,这个比较好办;西北联大工学院旧址在乡下,得绕好远的路。紧急协商的结果,大家都跟我走,说是“舍命陪君子”。

事后发现,这个临时起意,实在太英明了。一到位于城固一中校内的西北联大法商学院旧址,众人马上欢呼与惊叹。这是一座回字型两层阁楼,建于1914年,砖木结构,坐北朝南,中间花园立有“城固县立中学创办”小石碑,两边是学生及教师宿舍,陈放着几个刻着“西北大学”字样的木头柜子。旧址当然是整修过的,但此前长期作为城固一中教师宿舍使用,整体结构没有变动。陪同参观的主人之一因妻子在城固一中教书,也曾长期居住于此,领着我在最北头那间空荡荡的屋子转悠,告知孩子就在这里长大,学习成绩一直很好,在美国哥伦比亚大学拿博士学位,现任教于香港某大学。本地人都说,正因有西北联大的福佑,作为省级重点中学的城固一中,这些年走出了不少青年才俊。

↑西北联大工学院旧址。

告别西北联大法商学院旧址,出县城,走高速,半个多小时后下高速,在崎岖不平的乡道上颠簸了好一阵子,才来到古路坝村的西北联大工学院旧址。光绪十四年(1888年),意大利神甫安廷相任汉中教区主教,开始在此置地建堂,日后成为西北五省最大的天主教堂之一。抗战中被借用来办学,周边新建了好些学生宿舍。时过境迁,现仅存主教公馆及修女院残迹,前者也是回字形砖木结构的两层楼,左右各十三间厢房,窗沿用汉白玉或青砖雕镶,天花板上绘有西洋画;后者因年久失修,只留下残垣断壁,靠几根木柱坚强地支撑着。墙门上有“城固县古路小学”字样,配合周边的芳草萋萋,记录着生命沧桑,颇为摄人心魄。同行的画家大声叫好,希望保留现状,我则担心一阵狂风暴雨,会将其彻底摧毁。好在汉中市文物局局长告知,正在做紧急的保护规划,经费也已经落实了。

主教公馆现已还给了教会,因没有事先联系,给我们导览的神甫未正式着装,合影时连连表示歉意。其实我们真正关心的是“西北联大工学院旧址”,除了主教公馆门前那块2003年所立“陕西省重点文物保护单位”牌子(同样没来得及更新),再就是修女院残迹边上西北工业大学2004年所立“国立西北工学院旧址”,题写者乃该校1941级矿冶系学生,后成为中国科学院及中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者的师昌绪先生。

蓝天白云下,纪念碑前,我等悄然肃立,风吹树叶沙沙响。此情此景,让我忆及多年前的一个梦想:所有曾在抗战中内迁的大学,都在其暂居地立碑纪念,此举既是铭记自家历史,也是感谢当地民众,更是警示后世子孙。