□孙慧铭

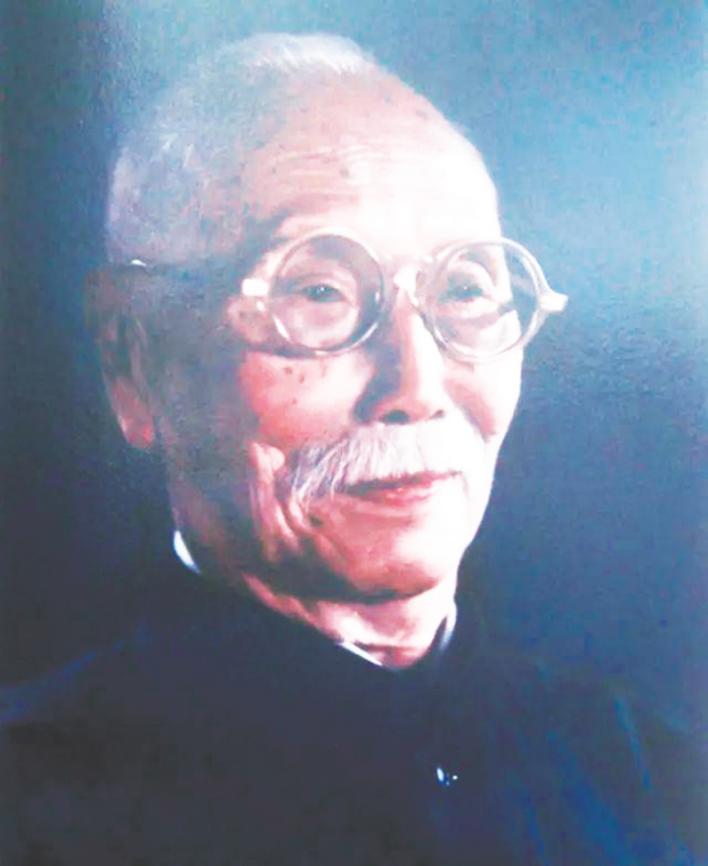

孙墨佛1884年出生于山东莱阳穴坊西富山村,原名孙鹏南,又名孙巍。其父为当地的通议大夫,为人善良,乐于助人,在乡里很有威信,被乡人誉为“孙善人”。

1908年,二十五岁的孙墨佛见国事日非,遂放弃学业,经早期民主革命志士、安丘人刘大同先生介绍,加入中国同盟会,为推翻清廷,追随孙中山先生奔走革命,足迹遍十八行省,参加策动过山东省独立,讨袁时他任北方护国联军总司令部秘书主任,陈炯明炮轰总统府事件中,任军政府海军舰队司令部参议的他,事先得到情报,因此智救过孙中山,反蒋、抗日、反内战……一路风雨,一路浩然。笔者曾撰过一联,描绘这位同宗前辈一生的经历和大义:“排满讨袁反蒋,正气三朝,风雨关山千里路;吟诗挥墨参禅,雄文百载,英豪肝胆一生情。”

卢沟桥事变后,应景梅九、焦子静等同盟会诸老友的邀请,五十四岁的孙墨佛先生决定复出,铤而走险,只身奔赴南京,奋臂疾呼抗日。其时,他已寓居北平拜清史馆馆长柯凤荪及清史馆总编纂王晋卿为师习文史多年,期间也常与夏莲居居士研易参禅,清净身心。

“辛亥革命”的参与者、一身抱负的孙墨佛先生之所以会隐居京门,还要从二期北伐后的“中原大战”说起。

1928年,应冯玉祥将军邀请,孙墨佛在河南创办“民权县”,1930年,又出任禹城县县长。时中原大战爆发,他与国民党元老李根源和创建尚志社的民主革命者王鸿一一起,斡旋反蒋。然而,国民党内反蒋派的扩大会议和张家口抗日先后流产,对时局发展失望至极的孙墨佛,便一心从事起著述编纂工作,不再过问政事。

卢沟桥事变后,接到老友的函邀,又激起了他的民族大义。就如他在《怀老友郓城王鸿一朝俊先生》一诗中所说的那样:“胸中抱负乾坤器,不会风云太不平。”国家有难,挺身而出,当是义不容辞。

孙墨佛到达南京后,又溯江西而上,经皖、苏、赣、湘、鄂、豫等,一路跋涉迂回,一路呼吁全民一心、鼓动各方联合抗日,几个月后到达西安,与山东同乡和故交刘子衡先生会合。

经史学家刘子衡先生是著名的爱国民主人士,“七·七事变”前,在庐山见过蒋介石,当时蒋询问他救国之策,刘子衡毫不犹豫地回答:“联共以抗日。”

为宣传抗日,刘子衡广交社会著名学者,与蔡元培、闻一多、老舍等人经常来往,又利用给林森、冯玉祥、胡宗南、顾祝同、王耀武、何应钦、白崇禧等国民党军政要员讲课的机会,积极宣传团结抗日的主张,揭露反动势力的投降阴谋。

孙墨佛与刘子衡志同道合,交往甚密,之前就合作著有《周易正义》《尚书校生》两部经学论著。从1981年孙墨佛所作《追悼老友刘子衡先生》五律诗中,可见他们之间情谊深厚:“噩耗断瑶琴,失声恸在心。常张言在耳,怀旧泪盈襟。悲歌孤鹤唳,痛哭老龙吟。天开文运日,何处访知音。”

雨汀先生2005年发表于《人物春秋》杂志上的《怀念辛亥革命老人孙墨佛》一文中称:“孙墨佛虽长刘子衡18岁,但孙极佩服刘,称之为‘刘先生’,刘则尊称孙为‘大哥’。”可见他们的这种感情,除了学识上的相惜,更多的是思想上的相通。

这次在西安,二人更是风雨同舟,形影不离,共同宣传抗日,强烈反对内战,直到新中国成立前夕。

到达西安后不久,孙墨佛见到了时任八路军驻陕办事处党代表、从事统一战线和对外联络工作的“中共五老”之一的林伯渠先生,地点是在景梅九先生家中。

景梅九和孙墨佛一样,都是中国同盟会的早期会员。1923年在中国国民党改组会议上,景梅九就率先表明坚决拥护联俄、联共、扶助农工的三大政策。后见国民党政府日益腐败和反动,于1930年愤然退隐家园,纂修县志,创办国学社。抗日战争爆发后,中共组织决定在西安办一份民间报纸,以利于宣传团结抗日路线,便邀请景梅九出任社长,复刊他于1911年创办的以“赞助真实立宪”“提倡爱国精神”为宗旨的《国风日报》。

这次复出,对于民族和国家的未来,孙墨佛其实是抱有很大希望和憧憬的,在与景梅九相谈时,他曾以“渤澥无涯浪拍天,康乾盛世在樽前”展望过。同样,孙墨佛与林伯渠先生的这次相谈也十分融洽,临别之时,林伯渠邀请他方便时去延安看看。无奈时势所限,终是没有成行。后来孙墨佛在《长安会林伯渠先生一夕话》一诗中,表达了对此事的惋惜之情,诗中说:“满院西风躁晚鸦,长安一话在谁家。当年不作延安客,辜负先生太觉差。”诗后有记:“事记西安景梅九先生家违林伯渠之约。”

逗留西安的1940年,听闻张自忠将军在与日军的战斗中不幸殉难后,孙墨佛写下了《悼张自忠将军殉职》二首,其中有句“八年抗战全盘计,如此英雄有几人”,充分表明了他对将军的敬仰之情和对各方联合抗敌的愿望。

抗日战争期间,孙墨佛与刘子衡共赴国难,抗战胜利后,他们又一道投入到反对内战的斗争之中,这就有了后来二人在徐州遭特务枪击的事。

当时,他们由西安至徐州,晤谈反美反蒋制止内乱问题,并到驻军当地的顾祝同部游说放弃内战,又去劝说济南的王耀武走和平建国之路。

值得一提的是,在徐州期间,适逢地方为张自忠将军举办“殉国纪念大会”,墨佛先生受请又奋笔为将军写下了“乾坤正气平三岛,海岱雄风震十洲”的挽联,字字豪迈,句句大气。

1946年秋,孙墨佛、刘子衡等再次前往济南见王耀武。席间王耀武以好酒款待,墨佛先生嘲笑道:“你这是什么酒?莫非民脂民膏吗?若是,我则不敢喝。”王耀武听后,脸上忽白忽红,很不自在。当时任国民党山东省党政军统一指挥部主任的王耀武已加入内战的行列,并于当年10月底出任山东省主席。就是在这一个月后,王耀武赴南京述职时,刘子衡写出了那篇著名的《打不得九论》。

这篇阐述反内战的文章最早是全文发表在《山东公报》上,又相继被《大公报》、新华社等转发,因此在全国引起了轩然大波。当时正在上海为争取和平民主、制止内战进行复杂艰巨斗争的董必武先生,亲自派专人携函前来表示赞许。同时,《打不得九论》也惹怒了南京政府。此后,刘子衡与孙墨佛就一直被国民党反动派的特务跟踪。

1948年2月24日夜,已返回徐州的孙墨佛与刘子衡正在云龙山招待所休息,忽遭国民党特务枪击,多亏卫兵们奋勇反击,特务仓皇逃去,二人才幸免于难。中共华东局闻讯后,曾特地派人登门慰问。“八载御寇抗东胡,云龙扼遭鬼揶揄。深幸我与衡公俱,一时风声遍三徐”,事后,孙墨佛在诗中如是说。当时的险恶和其为了民族统一大业的大无畏精神,可见一斑。

或许谁都不会想到,仅仅过了七个月,王耀武就在济南战役中被俘,成为功德林战犯管理所接受改造的一员。而此时的孙墨佛先生,出任民革中央团结委员会委员,继续致力于祖国统一事业。

1959年2月,王耀武成为第一批被特赦的战犯之一,被安排为全国政协文史专员。1964年冬,又被特邀为全国政协委员。

一次在政协的学习会上,孙墨佛与他的两位“老对手”相遇。一位是中国历史上最后一个皇帝溥仪,他是青年孙墨佛在辛亥革命中推翻的封建社会的代表;另一位就是多年前不听他“停止内战”劝导的王耀武。

会后,三人把酒小酌,孙墨佛当场赋诗一首相赠:“相逢对话真如梦,醉酒漫谈前半生。”可谓前事如烟,老对手相逢一笑泯恩仇,新中国如愿成为了人民民主专政的社会主义国家,他们也成为了新中国统一战线上的老朋友。

1952年6月,由周恩来、董必武举荐,年近古稀的孙墨佛被聘为中央人民政务院文史研究馆馆员,安心著书吟诗、研究书法,直到逝世。生前,他把自己的墨迹珍品捐赠给全国许多文化单位,为国家和人民留下了大量的宝贵财富。他写过的“还我河山息劫尘,当年租借更无因”表达了对香港回归的期盼,而“解放乾坤人类福,三千世界尽欢颜”“大公处事无论比,自古到今第一人”则是对毛泽东、周恩来两位伟人的敬仰,“樽前放歌新天地,世界三千入大同”更是对祖国的美好祝愿。

墨佛先生一生刚直不阿,豪迈任侠,且深具民族大义,交际广泛,除了以上人物,他与蔡公时、傅作义、邓天一、方振武、王驾吾、梁漱溟、张大千、齐白石、梅兰芳等民主人士也多有交往。1981年“辛亥革命七十周年纪念筹备委员会”上,他受到人大常委会副委员长邓颖超的接见。曾在103岁时,欣然为改革开放的总设计师邓小平82岁生日题写寿联:“美化乾坤新世界,安排宇宙大家庭”,一时传为佳话。

1987年9月5日,孙墨佛先生以104岁高龄在北京逝世,当时中央文史研究馆馆员、诗词大家孔凡章为其作挽联一副:

早历桑沧,亲看时代风云,自晚清、洪宪、民国,至华夏中兴,阅三万八千朝夕;

晚归槐苑,回忆平生踪迹,以文人、幕府、书家,享椿年上寿,凡一百零四春秋。

这副联文字精练、情文并茂。上联以孙墨佛先生百岁人生经历三朝的时段为序,下联对应孙墨佛在各个时期的身份,很确切地概括了这位“辛亥革命老人”不平凡的一生。

随后,其家人把他的书画作品千余件及家藏书画精品百余幅陆续捐赠给故乡山东。同时,济南大明湖南丰祠内为其建立的“剑门书画馆”的开馆和半身铜像的落成,都是为了纪念这位从莱阳乡间走出的、可歌可泣的“辛亥革命老人”传奇的一生,当然也包括他那种“欲信大义于天下”的风度。

(原文刊载于《烟台日报》2021年5月24日第07版)