■ 昆明日报全媒体记者 刘光平 周健军 孙吉祥

看啊!狂风暴雨中,

持着那面红旗的,

便是我们少年战士!

——李国柱、吴澄烈士

奋斗百年路,启航新征程。为庆祝中国共产党成立100周年,近日,由昆明市文史研究馆编写的《少年战士——云南早期共产党人播火记》由人民出版社正式出版。省委党史研究室审核认为:“该书立意很好、视角独特,观点正确、史实准确,内容丰富、文字生动,是一部有特点、有质量的党史著作,也是近年来云南地方党史成果转化和提升的一部佳作。”

“这部30多万字的著作,是云南党史学习教育的好教材,是对云南党史资料的一次新开掘、新发现,为我们展现了大量鲜为人知的史料,梳理了众多模糊不清的历史脉络。”昆明市政府参事室主任、市文史研究馆馆长、《少年战士》编委会主任厉鸿华说,“这本书从中共党史的宏大视角出发,从‘少年战士’这个点上切入,在选题讨论、资料查询、实地寻访、文本写作的过程中,勇于探索,敢于创新,为我们推开了研究云南早期党史的崭新窗口。”

这本全新视角的献礼之作,使一个个鲜活的少年战士,被从历史的瀚海中采撷出来;一段段鲜为人知、可歌可泣的故事,被从尘封的记忆里抽剥出来;一封封令人动容、撼人心魄的烈士家书、遗书,被从沉寂的档案角落翻了出来……

一大批云南优秀青年成为早期马克思主义传播者

云南是党组织建立较早的省份之一,一批从云南走出去和在云南的早期革命者,曾为早期中共党组织建设和国际共产主义运动作出重要贡献,而他们中的大多数,都在血雨腥风的革命斗争中为了党的事业献出了年轻的生命。他们的故事应当被熟知,他们的精神应当被颂扬,他们的历史足迹,值得我们去踏寻和展示。2020年3月,在市委、市政府的高度重视和指导下,市政府参事室、市文史研究馆组建了云南昆明早期党史研究课题组,并决定撰写出版反映云南早期共产党人奋斗精神的建党百年献礼著作。

课题组认识到,省市党史部门对云南党史研究几十年了,如果再去“炒冷饭”、抄资料,不可能出成果。经过反反复复的网络视频交流和会议讨论,大家认为,现有的中共党史文献大多着重于云南早期共产党人个人的革命活动,却鲜有将他们作为一个整体进行研究。而云南籍早期共产党人的足迹是广阔的,深深地融入了中国共产党的辉宏历程。

大量资料记载,王复生、王有德、王德三、王孝达、李鑫、张炽等这些走出大山的青年,在革命导师们的指引下,从《共产党宣言》《新青年》等书刊中,找到改变世界的真理。在那样一个思想激荡大浪淘沙的时代,他们坚定地选择加入中国共产党,成为早期马克思主义的传播者,并将马克思主义带回云南,引导李国柱、吴澄、艾思奇、聂耳等一大批优秀青年走上了革命道路,为1926年在偏远的云南创建中共地方党组织奠定了革命基础。中共早期领导人之一罗章龙在《忆云南诸英烈》中写道:“吾党多英杰,云南有三王。加盟书记部,亢斋有容光。盖世勋名在,功德何可量。”这就是早期云南共产党人为共产主义在中国的传播和发展作出重大贡献的真实写照。

于是,一个新的研究视角跃然眼前。课题组找到了方向,决定从五个方面进行尝试和创新,站在新的视角总结云南早期党史,全新呈现觉醒年代云南共产党人的革命历程。

其一,将云南省内外的云南籍早期共产党人整合为一个群体,融入中国共产党早期历史,凸显云南籍早期共产党人对马克思主义传播、对北京地区高校和地方早期党组织建设、对早期工人运动和农民运动、对共产国际所作出的特殊贡献。

其二,追踪云南籍早期共产党人的成长足迹,通过再现这个多数来自云南偏远地区的青年知识分子群体,面对时代风云,选择革命之路的历史。

其三,突出时代背景和成长环境对云南早期共产党人的影响,揭示云南省立一中是怎样成为革命摇篮,造就了中国共产党一批早期成员的“红色现象”。

其四,揭秘一段鲜为人知的历史,讲述毛泽东、 李大钊以及鲁迅与云南早期共产党人的交往,以及对他们革命人生的重要影响。

其五,展示中共云南地方党组织对边疆少数民族地区建党历史的贡献,讲述中国共产党第一部少数民族纲领、第一个少数民族支部是如何在云南边疆少数民族地区诞生的。

云南早期共产党人创造了多个“第一”

明确了研究视角,还要走出传统思维的束缚,找到独特精准的切入点,才能使研究成果得到深度呈现,使这部献礼之作独树一帜。为此,课题组不断思考:在20世纪初,偏远封闭、文化落后、少数民族众多的云南,为什么成为中国共产党活动和建立党组织比较早的省份之一呢?为什么会走出这样一批站在革命潮头的新青年?

课题组的答案有三个方面。一是滇越铁路改变了云南。1910年,滇越铁路正式通车,云南成了中国西南内陆距出海口最近的省份。来自欧洲的科学与民主思想也进入云南,一批觉醒的知识分子走上了探求真理的道路。

二是近代教育带来的变化。1911年,昆明及周边有262所小学。1912年,省会中学校改名为云南省立第一中学兼英法文专修科,向全省招生。一批优秀学子从云南各地考入省立一中,接受了新式教育。1910年,云南首次开办的女子职业学堂,让一批过去深藏在闺中的女孩走进学堂接受教育。这在当时的昆明无疑是一次重大的社会进步。

与此同时,北京大学、清华大学、交通大学等中国第一批大学兴起,一批优秀的学子考入大学走出云南。资料显示,从1911年至1938年,云南接受过高等教育的共2575人(不包括军校)。不少人成为第一代共产党人。

三是革命火种的传播。大革命时期,一批从云南走出去的早期共产党员回到云南,将革命火种带到家乡,逐渐形成燎原之势。

围绕这些思考,市文史研究馆馆员、《少年战士》编委会副主任杨亚伦先后10多次去省图书馆,借阅了《中国共产党云南历史》《云南党史研究集刊》《云南文史资料选辑》《战斗在北大的共产党人》《云南英烈大典》等数十本书籍,并搜集北京大学、清华大学、上海交大校史馆、南京雨花台烈士纪念馆相关史料,到省档案馆查阅云南早期共产党员的相关史料。在很短的时间里,他潜心阅读了1000多万字的资料,还做了几千字的卡片。有时为弄清一段史实、一个人名,还要三番五次打电话向党史专家请教。

他感觉自己渐渐融入了那个热血沸腾的时代,中共党史上的云南革命者一个接着一个地跳入眼帘,他们创造的一段又一段奇迹,被从历史的洪流中“打捞出水”——从北大 “亢慕义斋”中国最早的马克思学说研究会,走出最早的共产党人王复生、王有德、王德三、刘平楷、王孝达;从巴黎“旅欧中国少年共产党”,走出最早的党中央出版局书记张伯简;从水木清华,走出 “清华最有光荣的儿子”、美国共产党中国局第一任书记施滉;从省立一中走出艾思奇、柯仲平、张天虚、楚图南等一批20世纪初的文化名人,从“云南青年努力会”走出云南本土最早的共产党人;从广州农讲所经毛泽东所长亲笔推荐,走出最早在少数民族地区开展农民运动的李鑫、周霄、陈能新、邬光璧、施瑞林等10位云南人;从南昌起义走出最早创建革命军队的张炽、杨青田、赵镕等云南籍共产党员……

这些资料醒目地告诉我们,创造了这个时代奇迹的,正是一群为信仰而生的年轻人。猛然间,杨亚伦找到了“少年战士”这个切入点,并很快列出了写作提纲。提纲一经抛出,就得到了课题组的认可,大家的激情被点燃了。“我们是少年战士!我们不能再忍受这样残酷的痛苦,在红焰与烈火中征示着我们的前途……”在课题组讨论会上,大家情不自禁地朗诵起李国柱烈士那热血澎湃的诗句。在此基础上,课题组统一了思想,明晰了思路,确定全书结构分为青春之歌、英雄之歌、红旗之歌三个篇章,并配以大量烈士诗歌、遗书,用以烘托和再现当年那段血雨腥风、壮志未酬的历程,为广大党员干部群众在学党史的过程中,认识到云南早期共产党人为中国共产党的建设作出的重大贡献。

云南籍少年战士是早期中共党组织建设的重要参与者

“在图书馆,我们拂去几十年的尘埃,用颤抖的手打开一本本党史书籍;在档案馆,我们一遍遍检索着早已沉入史海的人物档案。”市文史研究馆馆员、《少年战士》编委会副主任王晓洁说,“讨论选题和方向定位的过程使我们对全书的编写有了信心,而查阅文献、史料和实地寻访调研的工作,更是让人兴奋。大量尘封已久的史料被发现,很多感人肺腑的事迹,特别是少年战士们在全国各地的故事被呈现,一些碎片化的资料得到了系统整理,极大地提升了这本书的历史价值。”

课题组成员们泡在“史海”里,深度挖掘云南早期共产党人的史料,查找了很多冷门的书籍。

在省档案馆,在翻阅民国时期的档案时,课题组发现了上世纪20年代初当时云南省教育厅给北大的一些公函,里面有张永和的学费来往的公函,还有张经辰的学费补助的来往公文。这些是非常珍贵的史料。

课题组这次还有一个重大的发现,就是在罗章龙回忆录《椿园载记》中找到了北大马克思学说研究会成员名单,并且首次发现被遗漏的云南学生刘少猷,就是刘平楷。在北大马克思学术研究会19位创始人中,有两名云南人王复生、王有德,后来王德三、王孝达、刘平楷加入。研究会为中国共产党的建立进行了理论和组织准备,作出了不可磨灭的历史性贡献。过去的党史把云南人刘平楷忽略了,对云南人在其中起到的作用宣传不够。这次挖掘出来,填补了云南党史研究的一个重要缺憾。

在写云南第一位女共产党员吴澄时,王晓洁查阅了《中共昆明地方史》《昆明英烈大典》《云南英烈大典》《先驱——纪念李国柱100周年诞辰》《吴澄烈士略传》《光辉历程——中国共产党地下斗争二十四年》等资料,还把《云南文史资料选辑》和《昆明文史资料选辑》里面的有关内容作了“地毯式”搜寻。为了确保资料的真实完整性,她多次到云南省委党史研究室,向研究吴澄和李国柱的专家余红请教,余老师提供了很多线索,并把自己撰写的《碧血儿女李国柱吴澄》提供给了课题组。

市政府参事、二级教授、《少年战士》撰稿人杨国才在翻阅赵俊清所著的《周保中》一书时发现,有一些资料是云南和全国各地学者没有用过的。如1928年11月,组织决定派周保中去苏联学习,12月,周保中把妻子、幼子、弟弟送上新华轮绕道中国香港经越南回云南。周保中到苏联几个月后,在旧报纸上看到新华轮失事沉海的消息,悲痛欲绝。杨国才说:“这个资料,我在云南出版的书籍文章中没有见过,就连周保中纪念馆也没有这段历史资料的展示。”

随着研究的不断深入,大家深切地感到了进一步用事实印证资料的迫切性。为了再现吴澄烈士的真实事迹,王晓洁在写作过程中突然想起她大学时的同学、吴澄的亲侄女吴小芸。“我从吴小芸的回忆中,挖掘到吴澄的家庭和生长环境对她刚强性格的影响,在写作《无畏的吴澄》时,我力求遵循史迹线索,让一个真实的吴澄跃然纸上。”王晓洁说,“按照最初的写作大纲,没有吴澄与李国柱的生死恋这一内容,当我从吴小芸那里听到吴澄走上刑场时怀有6个月身孕时,一幅红色恋人生死恋的画面浮现在我眼前,我要求增加了这一篇内容,让这个真实故事诠释云南早期共产党员对党的忠诚。”

市政协原副主席、市文史研究馆馆员、《少年战士》编委会副主任汪叶菊说:“革命烈士赵祚传是楚雄大姚人。他的孙女是我的同事,我专门去采访她,她给我讲了很多鲜为人知的故事。应该说,我们没有从材料来到材料去,我们是经过深入研究的。”

2020年9月,课题组在疫情防控取得阶段性胜利的情况下,到大理、祥云、宾川、洱源、剑川、龙陵、腾冲、大姚等地,走访王复生、王德三、王孝达、周保中、赵镕、施滉、张伯简、李鑫、艾思奇等早期共产党员的故居,与当地党史部门和先烈后人座谈交流,追寻云南早期共产党人足迹,探寻他们的思想变革之路,发现了多年来云南党史研究中缺少的史料和图片。

之后,课题组还到寻甸、东川等地追寻红军长征过昆明时的史迹。带着调研寻访的成果和思考,课题组又集体前往云南省档案馆、云南省博物馆,寻找到一批此前鲜为人知的档案文献补充进书中,使全书全面、真实、生动地再现了云南第一代共产党员的革命历史,记录了云南早期共产党人的青春之歌,极大地丰富了云南党史研究的内容。

只有感同身受才能薪火相传

云南早期共产党人中,有不少人从小家庭殷实,如王复生、王德三两兄弟,出生在祥云县一个耕读世家;吴澄的父亲吴锡忠是晚清赴日留学生,回国后在云南省会中等农业学堂任校长;赵祚传的祖父赵寅阶乃清朝甲午科进士,父亲赵竹村是当地声望颇高的举人;艾思奇的父亲李曰垓是护国起义的元老……如果他们继承父辈的家产,可以过养尊处优的生活,为什么他们要选择革命?

在昆明市文史研究馆编写《少年战士——云南早期共产党人播火记》的过程中,课题组不断思考,并被先烈“革命理想高于天”的精神打动。

“先烈们为了崇高的理想和信念,抛头颅洒热血也在所不惜。在写这些烈士故事的时候,时常泪如雨下,不能自已。每写一位同志、一位革命烈士,心灵都会受到极大震撼,不由自主地敬佩他们,流着眼泪书写他们。”这是汪叶菊馆员的心声,也是课题组成员共同的感受。大家由衷地感慨:“ 当年先烈们为了理想而献身,今天我们为传播他们的献身精神而奋斗,这是一种信仰、一种责任!”

据当时中共中央出版刊物《布尔塞维克》统计,1927 年大革命失败以后,云南被捕同志达300余人,被杀害、失踪达 120人以上。而这些英勇牺牲的云南籍共产党人,平均年龄仅有20多岁。“这是当时的青春风暴,他们都是很年轻的战士,不惜奉献自己的青春,甚至牺牲自己的生命来从事这样一种崇高的事业。”市文史研究馆馆员、《少年战士》撰稿人郑千山说,“在写作的过程中,我们总是充满了敬仰,充满了对这些先辈的无限怀念。”

市文史研究馆馆员、《少年战士》撰稿人朱净宇在大理祥云县走访“三王”故居的过程中,感触很深。他说:“他们几乎都是书香世家,特别是王复生,从他写给父亲的家书可以看出,他受传统文化影响很大,在革命思想的引领下,王复生还秉持着‘兼济天下’‘留取丹心照汗青’这样的优秀传统文化。在写作过程中,我无时无刻不被这些少年战士所感动。”

为了确保全书采用的历史资料真实可靠,书稿完成后,厉鸿华主任带着书稿,多次登门求教云南省党史专家王元辅,把住信史关,同时邀请6位省内资深的党史专家组成评审组,对书稿进行严格审核。《少年战士——云南早期共产党人播火记》正式出版后,昆明市文史研究馆认为,有责任将云南早期党史研究成果通过录制视频和讲课方式全方位传播,让更多的云南人了解先烈们的初心。目前,《党史开讲啦》微党课系列视频已经录制完毕即将开播。各种形式的培训、宣讲也正在全面开展。

昆一中的前身为云南省立一中,被《少年战士》誉为“红色摇篮”,走出了40多位早期共产党员。为让在校学生不忘初心,牢记革命传统,汪叶菊、厉鸿华、郑千山受邀到学校,为同学们讲述少年战士的事迹。“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。通过讲党史,让青少年知道中国共产党带领全国人民从站起来到富起来到强起来的辉煌历程,能够帮助他们增强民族自尊心、自豪感和自信心,树立正确的世界观、人生观和价值观。”汪叶菊认为关心下一代的成长,是一项很重要的工作。

“现在已经不需要青少年抛头颅洒热血,但需要他们好好学习,增长本领,一代一代地把革命旗帜传递下去。”昆明市委党史研究室一处原处长、《少年战士》编委会副主任陈国勇无不感慨地说,“《少年战士》写出了云南早期共产党员的初心和使命,写出了他们的革命理想,真实准确、生动感人,很有可读性。在庆祝中国共产党成立100周年的背景下,这部献礼之作一定能让青少年了解更多、更新的云南党史知识,从中得到启示,受到鼓舞,获得精神力量,传承好革命先辈的红色基因。”

1984年清明,中共云南省委、云南省政府为王德三、吴澄、马登云三位烈士举行迁坟仪式

云南第一位女共产党员、云南党组织第一任书记吴澄

云南籍第一位共产党员、北大马学会发起人之一王复生

云南省内第一位共产党员、第一任团省委书记李国柱

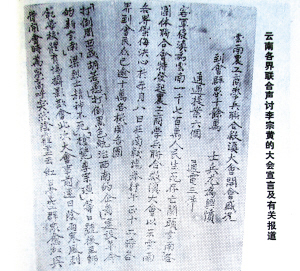

云南各界声讨李宗黄的大会宣言及相关报道

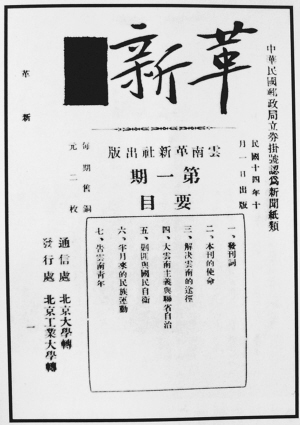

云南革新社刊物《革新》

1927年5月,王复生、李鑫、赵祚传、黄丽生等6人在狱中合影