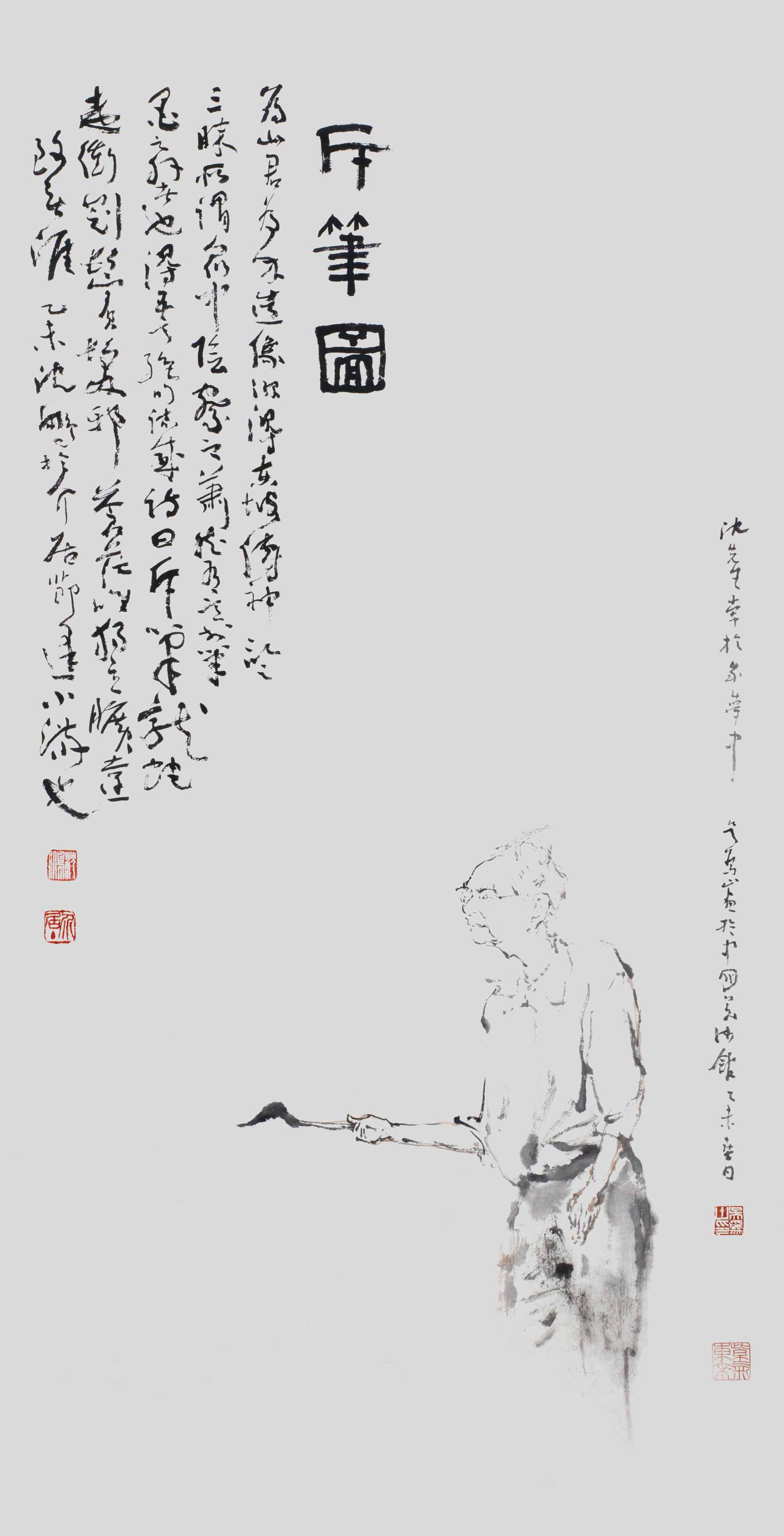

斥笔图(书法) 137×69厘米 2015年 吴为山、沈鹏合作 中国城市雕塑家协会藏

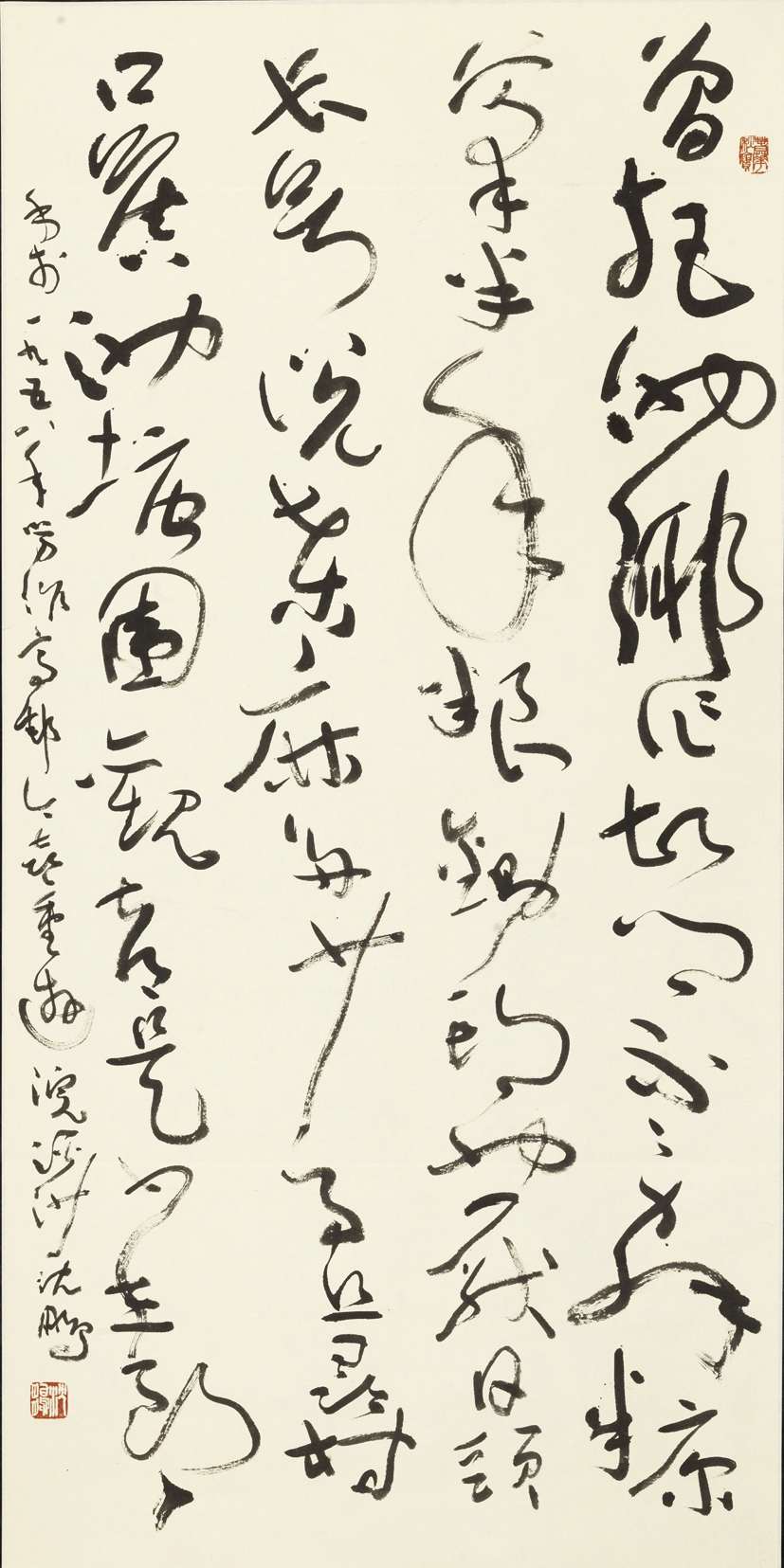

浣溪沙(书法) 157×80厘米 2005年 沈鹏 中国美术馆藏

“斥笔龙蛇走,冲冠鬓发邪。苍茫唯独立,旷达致无涯。”这是沈鹏先生在吴为山为他创作的《斥笔图》中题写的诗文。这件两位艺术家的合璧之作,在不久前中国美术馆举办的“闻道未迟——沈鹏诗书作品展”中受到媒体和观众的聚焦,人们也从中深切感受到沈鹏的艺术精神。画面上,沈鹏独立于苍茫间,鬓发在风中飘扬,双眸透出光华,挥毫而立,斥笔形象跃然纸上。而这首诗更是将沈鹏对艺术的孜孜以求和深刻的思想刻画得淋漓尽致。这幅作品既是一首配画诗,也可看成一幅诗意画,诗、书、画丝丝入扣,融合得天衣无缝。

中国美术馆馆长吴为山说,“我习惯称沈鹏先生为沈先生,一方面是因为他老人家具有传统意义上为人做事的风骨、风采与风范;另一方面,沈鹏先生在诗歌、文艺评论、编辑出版、书法理论、书法创作、书法教学等多个方面成就卓越。”“中国美术馆为其举办展览,他却迟疑‘行吗’,他总觉得在源远流长的诗书传统的洪流里,自己还需很好地努力。故沈先生将本次展览的主题定为‘闻道未迟’,足见先生在问道求真之路上的谦逊与不懈,以及沈先生为人为艺的人生高境。”

沈鹏是当代书坛巨擘,诗书并进,交相辉映,他以深厚的文化修养和自由的笔墨意趣昭示出文化对书法的重要性,他的书法艺术开创了新的审美天地,他以“中和”为旨,在“志气平和,不激不厉”的规范之内发挥着最大的创造性,续接着中国文化的优秀传统。

沈鹏书法精行草、擅隶楷。对于沈鹏的书法,启功、赵朴初都有过很高的评价。启功曾说:“仆私交沈鹏先生逾三十载,观其美术评论之作,每有独到之处,所作行草,无一旧时窠臼。艺贵创新,先生得之。”赵朴初也说:“沈鹏的书法大作不让明贤,至所欣佩。其诗作清新挺健。”

此次展览共展出沈鹏作品近80件,包括中国美术馆旧藏、新近捐赠以及自藏作品,还有从其他途径借展作品,以及沈鹏历年出版的画册、文稿、诗稿等。在众多的古代诗人中,沈鹏似乎尤其喜爱杜甫,现场展出的多件作品都是沈鹏题写的杜甫的诗句,如其2002年所书条屏杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》、于2008年所书条屏杜甫《秋兴八首》。每一纸只写两行字,作品用笔以中锋为主,笔走龙蛇,雄健纵逸,用墨流畅飘逸,时有枯笔飞白。有时沈鹏会忽略单个字的完满和表现力以求上下穿插连贯,如果将笔画抽象为绘画的线条,这些线条有时在探索、有时又处于一种波动,在纸张上从容地推移,构成了一个疏密有致的整体。

展出的作品中,有一首《尤物》,诗中这样写道:“读书万卷托虚空,尤物粘连五指中。一网大千全打尽,刹时微妙许包容。机械力比人超速,高智商教尔失聪。知识亲情殆扫地, 杞忧又把电源充。”将童心、妙趣寓于对手机的描述中,仿佛语言的漫画,活灵活现地展现了一部手机的功能。

沈鹏1931年出生于江苏江阴,虽然他成就卓著,然而,他的人生并非一帆风顺。他半生坎坷,幼时多病,成年以后正遇上几次时代风浪,这让他对自身、对艺术都充满了反思性。沈鹏曾在其主编的《曙光》第一期中撰写有关“思想自由”的专论文章,其中写道:“也许是物极必反,随着大环境的变化、实践中不断反思,我又经历了一番痛苦的历程,终于确信人应当回归本体。把被扭曲的观念折回来,赋予新的更高一层的认识,经过许多艰难,反思,自我解剖,否定、肯定、否定……思想逐渐解放,这样,至少敢于坦露心胸,排除枷锁,也不把诗词、书法视为‘四旧’。”作为当代书坛的参与者、领导者,沈鹏始终以一种深邃长远的历史眼光俯仰瞻眺,审视书法,关注现实。

沈鹏是诗人、书法家,也是编辑出版家、艺术评论家、书法理论家、书法教育家。他在主持中国书协工作期间,提出中国书法可持续发展的理念。他平生热爱古典诗词,创作发表逾千首。他专注美术、书法理论和实践研究,撰写评论文章百余篇,出版诗词选集《三馀吟草》《三馀续吟》《三馀再吟》、评论文集《书画论评》《沈鹏书画谈》《沈鹏书画续谈》《书法本体与多元》及各类书法作品集40余种。

近10年来,沈鹏虽然年事已高,但是仍在中国书协、中国国家画院、中央文史馆等机构讲习传播书法艺术与古典诗词,以自己的智慧化育、启迪后学。在中国国家画院“书法精英班”上,经过教学和实践,他反复思考后提出十六字方针:“宏扬原创,尊重个性,书内书外,艺道并进。”他近年来著述出版的《书内书外:沈鹏书法十九讲》曾荣获2020年度中国好书。该书从“书学”的概念讲起,以十六字方针贯穿其中,讲诗歌与书法的相互融通,论“美”与“丑”、“松”与“紧”的辩证统一,谈书艺和书道的哲学内涵,进而论及治学和人的价值等问题。

沈先生强调书法要回归本体。书法是一种艺术,一种富有形式感、形式美的艺术。中国文字有“形音义”,书法属于“形”。它没有文字的、工具的作用,没有功利的目的,不会为某一派、某一种政治目的服务。但书法无论是“内”还是“外”都是没有边界的“无限”。比如说到书法的技术,东汉时期的蔡邕把天地、日月、山水,自然界、社会的各种现象都和书法联系起来。

沈鹏在《沈鹏谈书法》一文中说:“任何人的书内和书外都是分不开的。再扩大一点,要增加很多文史知识,绘画、音乐、舞蹈、诗歌,看得或懂得越多越好。”“努力获得各种艺术的通感,对我们会有很大的启发。”

沈鹏强调艺术的通感,认为音乐中高低起伏的音符和体现出来的节奏,反映到书法中,就是运笔的快慢、线条的变化、用墨的枯润浓淡、字体的大小疏密等。他说:“中国书法有很强的民族性、地区性。它使不懂汉字的人难以理解辨识,但它的形式美所内含的运动感、节律感、和谐状态同各门艺术有通感,同观赏者的内在机制相适应,因此有可以被普遍接受的基因。”

沈鹏非常反对艺术创作中刻意的矫揉造作,他认为,“由于书写中的‘刻意’‘蓄意’多于‘无意’‘随意’,现今的一些优秀之作,虽可称作机智和灵巧,却达不到古人那样的智慧与风范。”沈鹏又非常推崇诗书创作中的“无意”,他在《宋金尚意书法述略——兼论苏黄米蔡“四家”》中将苏轼“无意于佳乃佳耳”“诗不求工字不奇,天真烂漫是吾师”的诗书创作思想认为是“突破古人樊篱”的出新意之作。另外,沈鹏也非常强调书法中的创造性。他认为:“原创更强调个性的发挥,也更要求我们对前人的作品、艺术有更深的理解,更好地去吸取,这两个方面都不可缺少。也就是说,原创对个性和艺术共性提出了更高的要求。”