他是上个世纪60年代的北京大学毕业生,回乡种地已经19年了。他和莆仙共产党创始人陈国柱是同乡、亲戚,时常回忆起在京和陈国柱交往的点点滴滴——

牢记嘱托 回馈家乡

□游晓璐 文/图

林金铸从北京回乡种地已经19年了。

他是上个世纪60年代的北大毕业生,和莆仙共产党创始人陈国柱是同乡、亲戚,在北京,他们曾有过交集。陈国柱曾对他说:“勿忘家乡。”从国防科工委退休后,林金铸回乡种地,回馈乡土。

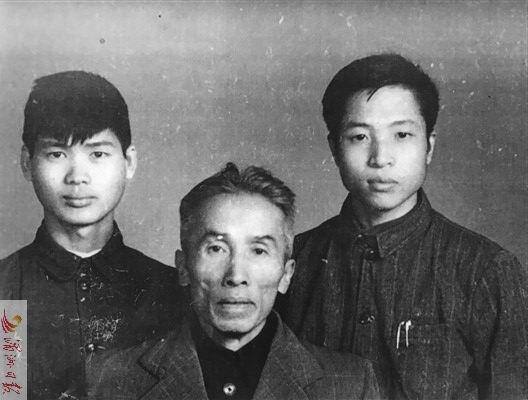

近日,在荔城区西天尾镇下垞村陈国柱故居,笔者见到了81岁的林金铸老人。他身着军装,戴着党徽,身材魁梧,声音爽朗,说话略带北方口音,透着一股豪气。

1940年,林金铸生于西天尾镇的农民家庭。1961年,考上北京大学数学力学系后,母亲才告诉他,“陈国柱是你的表叔”。到了北大后,林金铸给陈国柱写信报喜,很快就收到回信。信中,陈国柱邀请他去家中见面。

据《中共闽中地方史》记载,1926年2月,共产党员陈国柱在哲理钟楼,成立了闽中第一个党组织“中共莆田党团混合支部”,点燃了闽中的革命火种。

“当时,陈老在国务院参事室工作,他的宿舍在西城灵境胡同,我们一见面,两个人都非常欢喜。那天我是早上去的,陈老见我还没吃早饭,就让我赶紧吃饭。桌上,只有一碟青菜,我三下五除二就吃完了。后来,才知道,陈老夫妇也还没吃早饭,我把他们的菜全吃光了。我非常不好意思,但是陈老丝毫没有生气。他们夫妇平时只吃一点点的小菜,可见生活之简朴。”林金铸回忆道。

见面时,陈国柱、林金铸全程用莆仙话交流。“陈老的莆仙话特别地道,他对我说,不要因为考上北大,来到大城市,就忘了家乡。陈老还说,很希望自己的儿子能回莆田工作。这个愿望虽然后来没有达成,但能看出他对家乡建设的关心。”

林金铸告诉陈老,当年莆田考入北大的哲理中学学子就有5人,此外在北京各高校还有不少莆籍学子。“很希望和同学们见见面。”陈国柱说。得知陈老的愿望后,林金铸当即着手联系。

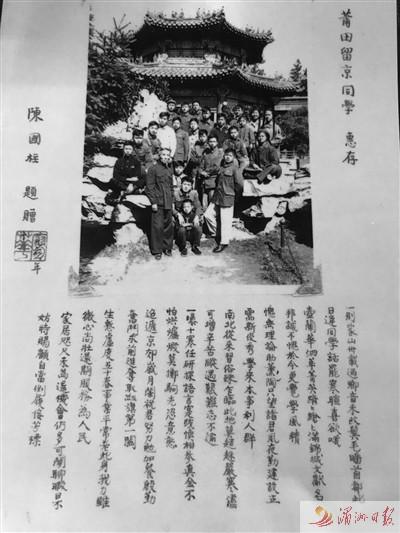

1961年10月,秋高气爽,在北京中山公园里,陈国柱见到了包括林金铸在内的20多名在京莆籍师生。“当天见面时,陈老不仅将自己的子女介绍给大家认识,还将胞兄、烈士陈国祯的女儿陈汉英也带在身边。”

“当时陈老63岁,穿着布衣,头发花白,极瘦,但精神很好,走路健步如飞。”林金铸回忆道。

回校不久,林金铸就收到了陈国柱寄来的一张中山公园合影、一封题给留京学子的信。信中写道:“一别家山卅载过,乡音未改鬓毛皤。文献名邦诚不愧,于今更觉学风精。建设正需新俊秀,学来本事利人群。生惭虚度五十春,事业平常老此身。我力虽微心尚壮,还期服务为人民。家居咫尺未为遥,机会仍多得闲聊。暇日不妨时赐教,自当倒履接芳标。”

“陈老的信言辞恳切,在京同学看到后很受鼓舞。”林金铸说。1968年,林金铸得知陈国柱生病住院,便去北京肺结核医院看望他。“陈老得了肺病,更瘦了。”当时,陈国柱躺在病床上,仍在关心莆籍学子的就业问题。

“没想到,这是我们见的最后一面。后来,我去了山东,陈老于1969年逝世。他对家乡不忘根的情感一直影响着我。”林金铸说。

1961年,林金铸考上北大那年,正值“三年自然灾害”期间。即使生活十分困难,但得知林金铸考上北大后,淳朴的下垞村民拿出了自家的生活用品,送到他家。“有人送袜子、有人送茶壶、有人送鞋子,特别感动。”林金铸回忆道。

林金铸是下垞村第一个、也是至今村里唯一一个考上北大的人。

退休前,林金铸听乡里人说,很多村里孩子的父母外出工作,只有爷爷奶奶在家。“很多孩子的阿公阿嬷是农民,孩子问作业,老人不会,功课没人辅导。退休以后,我来辅导。”林金铸对乡亲们说。

在村里,林金铸不仅免费为孩童免费辅导功课,还做了不少种植试验。

西天尾镇下垞村位于莆田九华山支脉上,距离镇址就有16公里,是一个地道的“山区村”。“农民种地太辛苦了。下垞田地少,山林多,有没有可能通过种植经济作物发展乡村经济?我想试试。”决定回乡后,林金铸在北京留心搜集各类农业种植、养殖书籍。2002年,林金铸带着书籍回乡,开始尝试引进多种经济作物试种。

当时,下垞仅有两三户村民种枇杷,规模、产量上不去。林金铸在自家山林里试种100多棵枇杷,成活率、挂果率高,村民们纷纷效仿。如今,已有下垞村民仅靠种植枇杷,年收入即能超过15万元。

“林老开朗热情,对村里的事情很热心,很愿意帮助大家。”下垞村委书记周国章说道。

在部队,林金铸搞了一辈子科研。在家乡田地,他也不断试验。19年来,林金铸成功引进了超甜碰柑、红心柚、葛根、油桃等经济作物,丰富了下垞村的经济作物种类。

“需要这些品种作物的村民都可以来我这里嫁接,非常欢迎!”林金铸笑着说。即使年过八旬,他还常常和老伴上山砍柴,至今仍用柴火灶做饭。院子里,他种上了葫芦、葡萄、玉兰,笔者来访时,玉兰花开,幽香满院。院子后,枇杷、桃树郁郁葱葱。“虽然子女都在北京工作,我还是喜欢住在老家,这里是我的根。”林金铸说。