他的祖上是雍正的儿子、乾隆的弟弟;

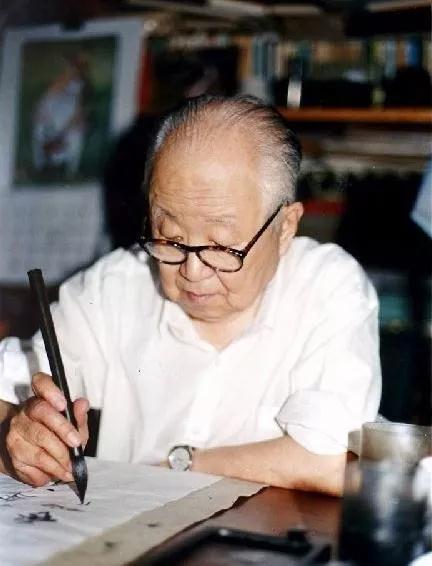

他是国学大师,是古典文献学家、书画家、文物鉴定家,还是著名教育家;

他是中国共产党的亲密朋友,中国人民政治协商会议全国委员会第五届委员、第六、七、八、九、十届常务委员、中央文史研究馆馆长、国家文物鉴定委员会主任委员、中国书法家协会名誉主席,北京师范大学教授;

他还是九三学社第十、十一届中央委员会顾问。

他就是启功。

自当“始祖”

启功的先祖是姓“爱新觉罗”的,始祖为清朝雍正皇帝第五子和亲王弘昼。其后代逐渐从王府中分离出来,至其曾祖时,家族已失去门荫。

但他在所有的书画、著作、文章和书信中,从未用过“爱新觉罗”。

启功诙谐地说:“本人姓启名功字元白,不吃祖宗饭,不当‘八旗子弟’,靠自己的本领谋生。”

启功是满族人,1912年7月26日生于北京。他的父亲未及踏入仕途便于19岁过早地夭亡,当时启功刚满周岁。

在祖父的关爱下,启功才得以上学念书。启功明白自己是彻底“被遗弃的贵族后裔”,何不隐其姓,先解决生计再图发展?开朗乐观的他便独创“启”姓,自当“始祖”了。

幼年启功,见祖父案边墙上挂有大幅山水,又见祖父小扇上画竹石,几笔而成,甚感奇妙,便产生“做一个画家”的愿望。

启功曾拜贾羲民先生习画,贾先生博通画史,对于书画鉴赏也极有素养,见解卓识。又从戴姜福先生习中国古典文学,学作旧诗词,打下坚实基础。

学为人师,行为世范

1933年,启功受教于辅仁大学校长、著名史学家陈垣先生,被陈先生认为“写作俱佳”,便安排他在辅仁中学任国文教员。此后几十年,他一直在教育岗位,主要精力都在教授古典文学,中间也卖过字画,但他说:“那只是副业。”

1935年起,启功先后任辅仁大学美术系助教、国文系讲师、国文系副教授兼北京大学博物馆系教授。

1952年,全国高等院校进行院系调整,辅仁大学与北京师范大学合并,启功任北京师范大学中文系副教授,教授古典文学。

1984年被聘为博士研究生导师,当选中国书法家协会主席。

启功在北师大教书时,“师”门弟子爱戴、尊敬启老,见面总爱称他为“博导”。启功便言:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”

在他被任命为“中央文史研究馆馆长”后,有人祝贺说,这是“部级”呢。启功则利用谐音风趣地说:“不急,我不急,真不急。”

他曾为北京师范大学拟就校训:学为人师,行为世范。作为一位深受爱戴的教育家和成就卓著的学者,启功无愧人师;他于国家之钟爱,于社会之关切堪称世范。

文人风骨

人们常说文人相轻,但启功却是文人相敬的大师。

启功对是否应允写字是有原则的,对正当的题写书名、匾额以及一般的索要字画者,都是有求必应。

扬州瘦西湖曾邀他为“友谊厅”题写匾额,制作完成后,专人将照片带给启老,启老立即回信,并附一幅书法作品,好一个“谦”字了得。

但是,他对个别有违章礼者却绝不屈就。

据说有一次,他被带到一个会议室,才知道是给一些不相干的官员“绑架”去当面题字,情急之下,他眼一闭,腿一伸,假装发病而逃脱。

还有一次,面对一位口口声声自称是空军高干的索字者,启功说:你是空军,你轰炸我啊!断然拒绝。

生活中的启功非常平易近人。水管工、电工到他家服务,向其索字,启功总是一边谦虚地说自己的字写得不好,一边问对方的姓名,铺纸题字。

75岁高龄的刘忠敏退休前是北师大教师,他说:“北师大的一些普通工人都藏有启功先生的真迹。”

启功后来到香港、日本举办展览,书画拍卖所得的2000多万元,全部用来成立“励耘基金会”,捐资助学。

自撰《墓志铭》

启功一生笔耕不辍,著有《〈红楼梦〉札记》《古代字体论稿》《诗文声律论稿》《启功丛稿》《启功韵语》《启功絮语》《启功赘语》《汉语现象论丛》《论书绝句》《论书札记》《说八股》《启功书画留影册》等作品。

除了严肃的学术专著,启功还给世人留下了一个有趣的“小作品”。1978年,66岁的启功风头正劲,他竟自撰《墓志铭》,字里行间诙谐幽默,趣味横生:

“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

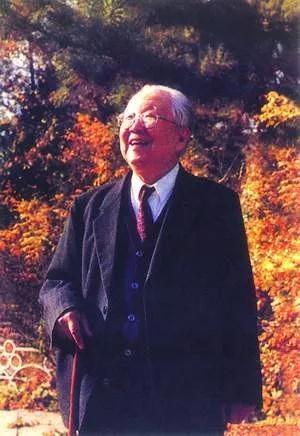

2005年6月30日凌晨2点25分,93岁的启功先生驾鹤西去。

多次经历与亲人生离死别之痛的启功无儿无女,孑然一身。但他的晚年却也享尽天伦之乐。

自1979年起,启功就和侄子章景怀夫妇同住,侄孙章正绕膝长大,启功也因此体会过含饴弄孙的乐趣。

启功大师逝世,在追悼会上有一幅丈三挽联:“诗书画三绝通儒,桃李芬芳满天下。酒色财一尘不净,万卷丹青昭世人。”这是对启功才德双馨,光辉一生的精辟概括。