张伯驹一生醉心于古代文物。他自30岁开始收藏中国古代书画,初时出于爱好,继以保存重要文物不外流为己任,他不惜一掷千金,虽变卖家产或借贷亦不改其志。他为使国宝《游春图》不流落海外,宁愿倾家荡产被收藏界传为佳话。

张伯驹(1898-1982),河南项城人。生于官宦世家。张伯驹是集收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家于一身的文化奇人,著有《丛碧词》《红毹纪梦诗注》等书。历任安武军全军营务处提调、陕西督军公署参议,盐业银行董事、总稽核,华北文法学院教授、故宫博物院专门委员、北平市美术分会理事长。新中国成立后曾任国家文物局鉴定委员会委员、第一届北京市政协委员,吉林省博物馆副研究员、副馆长,中央文史馆馆员等职。1956年加入民革。

张伯驹

张伯驹一生醉心于古代文物。他自30岁开始收藏中国古代书画,初时出于爱好,继以保存重要文物不外流为己任,他不惜一掷千金,虽变卖家产或借贷亦不改其志。他为使国宝《游春图》不流落海外,宁愿倾家荡产被收藏界传为佳话。

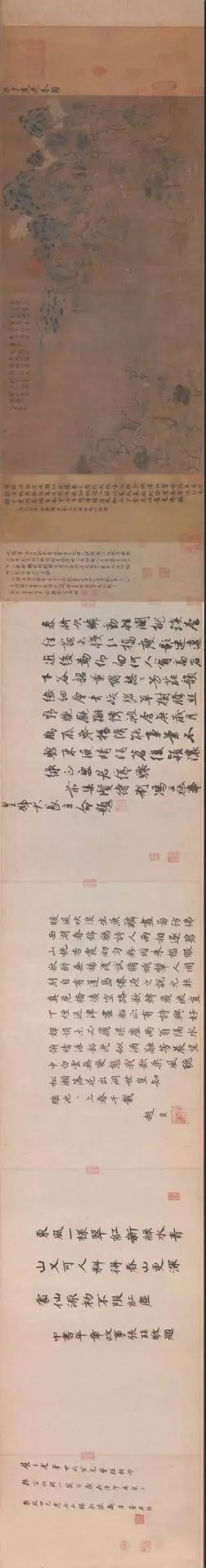

《游春图》全景图

《游春图》是长卷,为绢本,横80.5厘米,设色纵43厘米,现藏北京故宫博物院。作者展子虔,是北齐至隋朝之间的一位大画家,擅画山水人物,《宣和画谱》称赞他“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里趣”。他的画被后世视为“唐画之祖”。

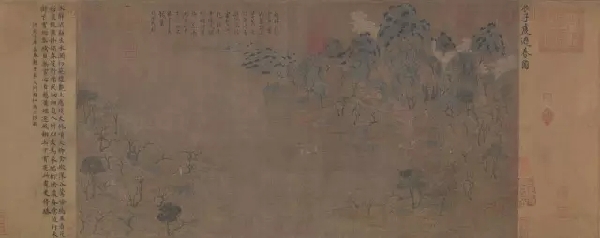

《游春图》局部

《游春图》描绘了江南二月桃杏争艳时人们春游情景。全画以自然景色为主,放目远眺:青山耸峙,江流无际,花团锦簇,湖光山色,水波粼粼,人物、佛寺点缀其间。笔法细劲流利。在设色和用笔上,颇为古意盎然,山峦树石皆空勾无皴,但线条已有轻重、顿挫的变化。以浓烈色彩渲染,烘托出秀美河山的盎然生机。这幅画是展子虔传世的唯一作品,也是迄今为止存世年代最早的著名画家所绘的卷轴山水画,可谓国之重宝。

《游春图》局部

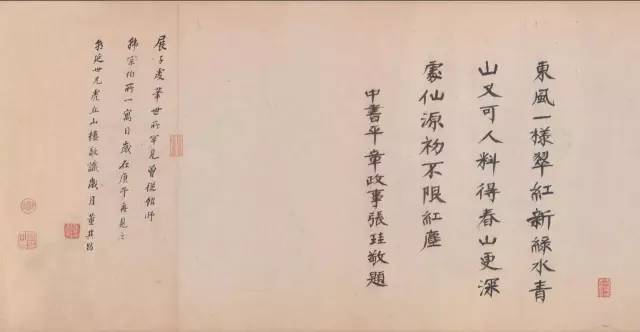

《游春图》也是一件为历代鉴赏家所珍视的名画。它经宋徽宗题签后,约在宋室南迁之际即行散出,后归南宋权臣贾似道所有。宋亡后,元成宗之姊鲁国大长公主得到了它,并命冯子振、赵严、张珪等文人赋诗卷后。明朝初年,《游春图》卷收归明内府,而后又归权臣严嵩所有。万历年间,画卷为苏州收藏家韩世能所藏。入清后,经梁清标、安歧等人之手而归清内府。1924年10月,末代皇帝溥仪被驱逐出宫,大量故宫珍宝被溥仪带到天津,后再被携至长春。

1946年初,故宫散失于东北的书画开始陆续出现。这些原本由末代皇帝溥仪携至长春的清宫旧藏书画一经面世,便引起了当时国内各大收藏家们的极度关注,古玩商家们更是蜂拥而至。北京琉璃厂玉池山房古董商马霁川最早奔赴东北,收购到不少字画精品。回京后,他将一些伪迹和平常之品售于故宫博物院,所得足以赎回本金。然后将一些真迹和精品售于上海以取重利,甚至勾结沪商辗转出国,如唐代陈闳的《八功图》卷和元代钱选的《杨妃上马图》便是因此流出国外,隋代展子虔的《游春图》卷也落到了马霁川的手上。

张伯驹得知马霁川得到了《游春图》卷后,异常着急,唯恐被商贾转手售出国外。然而,与马氏接洽后,其索价八百两黄金让张伯驹进退两难。为免国宝流失,张伯驹一面请墨宝斋的马保山从中周旋,一面奔走告知各家古玩厂商,声明此卷有关历史,决不能流失出境,否则便是中华之罪人,使各商家有所顾虑。最终,在马保山的多次协商下,终以二百两黄金谈定。当时张伯驹因屡收宋元名迹,手头拮据,不得已把居住多年的弓弦胡同这所居宅割爱出让。这套居宅本是清宫太监李莲英的旧墅,是北平城内少有的豪华住宅,又卖掉了夫人潘素的首饰,才将《游春图》卷收归。

1956年,张伯驹夫妇把展子虔的《游春图》、唐伯虎的《三美图》连同几幅清代山水画轴转让给故宫博物院。时任文化部文物局局长的郑振铎称赞张伯驹这是难能可贵的爱国之举。

作者 | 马金生